par Frédéric Lordon, 9 octobre 2015

Source : Le Monde diplomatique

Si l’on avait le goût de l’ironie, on dirait que le lamento décliniste ne se relèvera pas d’un coup pareil, d’une infirmation aussi catégorique ! Coup d’arrêt au déclin ! Mais l’ironie n’enlève pas la part de vérité, fut-elle ténue : un pays où les hommes du capital finissent en liquette est un pays qui a cessé de décliner, un pays qui commence à se relever. Car, dans la tyrannie du capital comme en toute tyrannie, le premier geste du relèvement, c’est de sortir de la peur.

Si l’on avait le goût de l’ironie, on dirait que le lamento décliniste ne se relèvera pas d’un coup pareil, d’une infirmation aussi catégorique ! Coup d’arrêt au déclin ! Mais l’ironie n’enlève pas la part de vérité, fut-elle ténue : un pays où les hommes du capital finissent en liquette est un pays qui a cessé de décliner, un pays qui commence à se relever. Car, dans la tyrannie du capital comme en toute tyrannie, le premier geste du relèvement, c’est de sortir de la peur.

Le salaire de la peur

Le capitalisme néolibéral règne à la peur. Il a été assez bête, demandant toujours davantage, pour ne plus se contenter de régner à l’anesthésie sucrée de la consommation. La consommation et la sécurité sociale étaient les deux piliers de sa viabilité politique. Le voilà qui s’acharne à détruire le second – mais Marx ne se moquait-il pas déjà « des intérêts bornés et malpropres » de la bourgeoisie, incapable d’arbitrer entre profits financiers immédiats et bénéfices politiques de long terme, acharnée à ne rien céder même quand ce qu’il y a à céder gage la viabilité de longue période de son règne ?

Sans doute, en comparaison, l’ankylose par le gavage marchand continue-t-elle de recevoir les plus grands soins. Tout est fait d’ailleurs pour convaincre l’individu qu’en lui, seul le consommateur compte, et que c’est pour lui qu’on commerce avec le Bangladesh, qu’on ouvre les magasins le dimanche et… que « les plans sociaux augmentent la compétitivité pour faire baisser les prix ». « Oubliez le salarié qui est en vous » est l’injonction subliminale mais constamment répétée, pour que cette identité secondaire de producteur disparaisse du paysage.

Comme on sait, le refoulé a pour propre de faire retour, et les identités sociales déniées de revenir. Dans le plus mauvais cas privativement, et ce sont des individus séparés-atomisés, qui chacun par devers eux se souviennent que le Bangladesh est aussi le lieu de destination de la délocalisation qui a fait leur plan social, ou que la consommation « libérée » des autres fait leur astreinte du dimanche à eux. Dans le meilleur des cas collectivement. Car c’est collectivement, d’une part qu’on sort de la peur, et d’autre part qu’on a quelque chance de faire paraître sur la scène publique qu’il y a des producteurs, contre tout le travail idéologique qui s’efforce de les faire oublier pour que rien ne vienne troubler la félicité des consommateurs.

L’accès à la consommation élargie aura sans doute été l’opérateur passionnel le plus efficace de la stabilisation politique du capitalisme. Mais, sauvé des eaux au sortir de la séquence Grande Dépression-Guerre mondiale, le capitalisme n’a pas manqué de se réarmer dans le désir de la reconquête, et d’entreprendre de revenir sur tout ce qu’il avait dû lâcher pendant les décennies fordiennes… et à quoi il avait dû son salut. Néolibéralisme est le nom de la reconquista, le nom du capitalisme sûr de sa force et décidé à obtenir rien moins que tout. Le capital entend désormais se donner libre cours. Toute avancée sociale est un frein à ôter, toute résistance salariale un obstacle à détruire. Dans une conférence mémorable (1) et qui mériterait bien quelques tours de JT, Alexandre de Juniac observe que, la notion d’« enfant » ayant historiquement varié, l’interdiction de leur mise au travail est une question qui mériterait elle-même d’être remise au travail. Et de faire part, puisqu’il disserte sur la relativité de la notion d’« acquis sociaux », des réflexions de son collègue de Qatar Airways qui le plaint beaucoup d’avoir eu à essuyer une grève : « M. de Juniac, chez nous on les aurait tous envoyés en prison ».

Si donc la mobilisation productive doit se faire sous le coup de la terreur, ainsi sera-t-il. En réalité le capitalisme néolibéral n’a pas à forcer son talent, car la terreur est le fond inaltérable du capitalisme tout court. Seul le recouvrement de la stabilisation macroéconomique (relative…) et de ce qui reste de protection sociale empêche de voir le roc ultime sur lequel le capital a assis son pouvoir : la prise d’otage de la vie nue. Réalité pourtant massive dont les salariés font la douloureuse expérience lorsque l’employeur, dont ils dépendent en tout et pour tout, décide qu’ils sont surnuméraires. En tout et pour tout en effet, puisque le salaire, condition de la vie matérielle dans ses nécessités les plus basales, est, par-là, la condition de la vie tout court, le prérequis à tout ce qui peut s’y construire. Et qu’en être privé c’est frôler l’anéantissement social – parfois y tomber carrément.

Comme de juste, la menace qui fait tout le pouvoir du capital et de ses hommes, menace du renvoi des individus ordinaires au néant, cette menace n’a pas même besoin d’être proférée pour être opératoire. Quoi qu’en aient les recouvrements combinés de la logomachie managériale, de l’idéologie économiciste et de la propagande médiatique, le fond de chantage qui, en dernière analyse, donne toute sa force au rapport d’enrôlement salarial est, sinon constamment présent à l’esprit de tous, du moins prêt à resurgir au moindre conflit, même le plus local, le plus « interpersonnel », où se fait connaître dans toute son évidence la différence hiérarchique du supérieur et du subordonné – et où l’on voit lequel « tient » l’autre et par quoi : un simple geste de la tête qui lui montre la porte.

Il faut donc, en particulier, toute l’ignominie du discours de la théorie économique orthodoxe pour oser soutenir que salariés et employeurs, adéquatement rebaptisés sous les étiquettes neutralisantes d’« offreurs » et de « demandeurs » de travail – car, au fait oui, si dans la vraie vie ce sont les salariés qui « demandent un emploi », dans le monde enchanté de la théorie ils « offrent du travail » ; autant dire qu’ils sont quasiment en position de force… –, il faut donc toute la force de défiguration du discours de la théorie économique pour nous présenter l’inégalité fondamentale de la subordination salariale comme une relation parfaitement équitable entre co-contractants symétriques et égaux en droit.

De part et d’autre du revolver

La réalité du salariat c’est le chantage, et la réalité du chantage c’est qu’il y a une inégalité entre celui qui chante et celui qui fait chanter – on ne se porte pas identiquement à l’une ou l’autre extrémité du revolver. Même les salariés les plus favorisés, c’est-à-dire les plus portés à vivre leur enrôlement sur le mode enchanté de la coopération constructive, et à trouver scandaleusement outrancier qu’on en parle dans des termes aussi péjoratifs, même ces salariés sont toujours à temps de faire l’expérience du voile déchiré, et de l’os à nouveau découvert. Car c’est bien sûr à l’épreuve, non pas des temps ordinaires, mais du différend que se montrent les vrais rapports de pouvoir. Et que se posent à nouveau des questions – les questions élémentaires de la relation salariale – comme : jusqu’où puis-je porter la contestation devant mon supérieur, avec quel ton puis-je lui parler, quelle latitude réelle ai-je de refuser ce qu’on (il) m’impose de faire et que je ne veux pas faire et, pour finir : ce différend s’accomplit-il vraiment dans les mêmes conditions que celui que je pourrais avoir avec quelqu’un dont je ne dépendrais pas et dont je n’aurais rien à craindre – en situation d’égalité. L’individu qui plie n’en a-t-il pas toujours sourdement conscience du seul fait de se dire que « dans d’autres conditions, ça ne se passerait pas comme ça » ? La dépendance vitale et, subséquemment, la peur, voilà la vérité ultime du salariat telle qu’elle se dévoile inévitablement, non pas quand tout va bien, mais à l’épreuve du différend, dont le mode de résolution ultime a un nom : l’obéissance.

Et cependant l’époque se gargarise d’« égalité démocratique » quoiqu’elle laisse prospérer en son sein toute une organisation collective de la vie matérielle dont l’ultime ressort est la peur. Pourquoi, en dernière analyse, le capital règne-t-il sur les individus ordinaires ? Parce qu’il a les moyens de leur faire courber la tête. Le socioéconomiste Albert Hirschmann a résumé d’une trilogie frappante, mais peut-être insuffisante, les attitudes possibles de l’individu en situation institutionnelle : loyalty, voice, exit. Loyalty comme son nom l’indique ; voice quand on choisit de l’ouvrir – mais jusqu’où, quand l’institution est l’entreprise capitaliste ? – ; exit quand on ne se sent plus le choix que de prendre le large – mais à quel coût quand « le large » signifie l’abandon du salaire qui fait vivre ?

En vérité il faudrait augmenter la trilogie d’une quatrième figure qu’on pourrait baptiser guilt. Guilt, c’est le mouvement de retournement contre soi par lequel le salarié introjecte la violence institutionnelle-capitaliste qui lui est faite en se mettant en cause lui-même. Guilt connait deux modalités. Therapy (2) – le salarié se pense comme insuffisant et entreprend de se soigner : se vivant comme mal adapté, il se rend à l’idée que ce n’est pas l’environnement odieux auquel il est sommé de s’adapter qui doit être changé, mais lui-même, et qu’il lui appartient de faire le chemin de l’adaptation – terrible fatalité de l’émiettement individualiste du salariat puisqu’il est bien certain que, seul, nul moyen n’existe de changer l’« environnement », et que nulle idée politique d’un tel changement ne peut naître : il ne reste plus que soi à mettre en cause. Et la vérole du coaching prospère sur ce désespérant terrain.

Therapy donc, et puis suicide. Soit le fin fond de la violence introjectée. Tragique retournement par lequel les individus, privés des ressources collectives de lutter contre l’ennemi du capital, se font, par défaut, les ennemis d’eux-mêmes, et, dit-on, « se tuent », quand en vérité c’est bien autre chose qui les a tués. Quand le discours managérial ne fait pas du suicide une « mode », à l’image de l’excellent président de France Télécom qui voyait la défenestration comme une tendance, le discours médiatique, spécialisé dans l’inconséquence et la déploration sans suite, se contente de chialer un peu, de faire une manchette qui dit que c’est bien triste, puis de ne rien mettre en cause de sérieux, de n’avoir aucune suite dans les idées, et de passer aussi vite que possible à autre chose. Après quoi la violence d’une chemise en lambeaux lui semble intolérable.

Les responsables structuraux

Sans doute la conscience immédiate se cabre-t-elle spontanément à la seule image générique d’une violence faite à un homme par d’autres hommes. Mais précisément, elle ne se cabre que parce que cette image est la seule, et qu’elle n’est pas mise en regard d’autres images, d’ailleurs la plupart du temps manquantes : l’image des derniers instants d’un suicidé au moment de se jeter, l’image des nuits blanches d’angoisse quand on pressent que « ça va tomber », l’image des visages dévastés à l’annonce du licenciement, l’image des vies en miettes, des familles explosées par les tensions matérielles, de la chute dans la rue. Or rien ne justifie le monopole de la dernière image – celle du DRH. Et pourtant, ce monopole n’étant pas contesté, l’image monopolistique est presque sûre de l’emporter sur l’évocation de tous les désastres de la vie salariale qui, faute de figurations, restent à l’état d’idées abstraites – certaines d’avoir le dessous face à la vivacité d’une image concrète. Et comme le système médiatique s’y entend pour faire le tri des images, adéquatement à son point de vue, pour nous en montrer en boucle certaines et jamais les autres, c’est à l’imagination qu’il revient, comme d’ailleurs son nom l’indique, de nous figurer par images mentales les choses absentes, et dont l’absence (organisée) est bien faite pour envoyer le jugement réflexe dans une direction et pas dans l’autre. Dans son incontestable vérité apparente, l’image isolée du DRH est une troncature, et par conséquent un mensonge.

Sans doute, à froid et à distance des situations, la pensée renâcle-t-elle, elle aussi, à l’imputation personnelle d’effets qui devraient être mis au compte d’une structure impersonnelle – car, analytiquement parlant, c’est toute la structure des rapports sociaux du capitalisme qui est à l’œuvre dans la « situation Air France », bien au-delà d’un DRH qui passe par là au mauvais moment. Mais c’est que, si l’on n’y prend garde, « l’analyse » a vite fait de tourner à l’asile des dominants, et l’impersonnalité des structures au dégagement de toutes les contributions personnelles : « le système s’impose par sa force propre et personne n’y peut rien ». Le terme de l’analyse c’est toujours l’abstraction du « système », bien faite pour saper la question de la révolte qui est toujours concrète : car comment se révolter concrètement contre une abstraction ? En réalité, l’explosion colérique se moque bien de ces subtilités : elle prend ce qui lui tombe sous la main – le mobilier de la sous-préfecture ou la limouille du DRH.

La vue structurale des choses cependant n’est pas entièrement condamnée à l’impossibilité des mises en cause individuelles. Qui peuvent être de trois sortes. Car si l’on veut se donner la peine d’y regarder de plus près, des individus particuliers, on en distinguera bien quelques-uns. Il y a ceux qui ont fait les structures, ceux qui les font tourner, enfin ceux qui les célèbrent et, les célébrant, s’efforcent de barrer toute tentative de les changer.

Il y a d’abord en effet que les structures ne tombent pas du ciel : elles ont été faites de main d’homme – en tout cas de certains hommes. Qui a fait la libéralisation financière depuis le milieu des années 1980 ? Qui a poussé les feux de toutes les déréglementations européennes ? Qui a signé les traités commerciaux internationaux ? Qui usine le TTIP ? Qui envisage de faire sauter les protections du droit du travail ? En résumé, qui a installé les structures de la violence néolibérale ? Qui a mis en place les cadres institutionnels libérant de toute retenue la valorisation du capital et lui ouvrant des latitudes stratégiques, c’est-à-dire des possibilités de brutaliser, sans précédent : chantage à la compétitivité, menace de la délocalisation, démantèlement des formes institutionnalisées de la résistance salariale – contre-pouvoirs syndicaux, règles du licenciement, organisation de la négociation sociale, etc. ? Voilà bien des questions précises auxquelles on peut tout à fait donner des réponses précises, c’est-à-dire des noms – spécialement en ce moment.

Il y a ensuite que, ces structures en place, elles n’œuvrent pas toutes seules : les rapports qu’elles déterminent sont effectués – par des individus concrets. En partie dépassés par les structures dont ils sont les opérateurs, parfois secrètement réticents à ce qu’elles leur font faire, parfois collaborateurs zélés de leur effectuation. Aussi ceux qui ajoutent leur touche particulière odieuse à l’effectuation de rapports odieux sont-ils sans doute spécialement (auto-)désignés à l’imputation personnelle des effets de structure impersonnels… Les salariés ne s’y trompent pas d’ailleurs qui savent le plus souvent distinguer le malgré-lui modérateur du vrai salaud.

Les artisans de l’impasse – les vrais fauteurs de violence

Il y a enfin, en apparence les plus distants mais peut-être les pires, les célébrants de la structure, les conservateurs symboliques de l’état des choses. Eloignés du théâtre des opérations à un point qui semble rendre absurde leur mise en cause, il faut pourtant les remettre en première ligne de la responsabilité. Accompagnant depuis des décennies toutes les transformations, présentées comme « inéluctables », d’où le capital a tiré une emprise sans précédent sur la société, ils ont interdit que cette emprise soit reconnue, et nommée, pour ce qu’elle est : une forme de tyrannie ; ils ont systématiquement empêché que s’en élabore dans la société une contestation institutionnalisée, c’est-à-dire une mise en forme symbolique et politique des tensions que ce capitalisme ne pouvait manquer de faire naître, et sont par-là les vrais agents de la fermeture.

Tautologiquement, des colères qui ne se trouvent plus aucune solution de symbolisation, n’ont plus accès qu’à des expressions désymbolisées : l’explosion de rage. Mais à qui doit-on ces impasses dont ceux qui s’y trouvent coincés n’ont plus que la ressource de faire péter un mur pour en sortir ? À qui sinon à ceux qui ont aménagé l’impasse même, bétonné le débat, répété l’inéluctable état des choses, pédagogisé sa nécessité, ridiculisé, disqualifié et finalement fait barrage à toute idée critique, donc empêché toute formation d’une perspective politique alternative qui aurait fait réceptacle ?

De ce point de vue, et quelque désaccord qu’on ait avec lui, on pourra tenir pour exemplaire le traitement ignoble, notamment iconographique, réservé à Jean-Luc Mélenchon dans Libération, et d’ailleurs dans toute la presse de droite complexée qui le vomit à un point inimaginable, précisément parce qu’il est le seul acteur significatif du champ politique à y faire entendre le point de vue de l’oppression salariale, et rendre au moins concevable qu’une ligne politique soit tirée à partir de là (quant à sa réalité, c’est une autre affaire, et on jugera(it) sur pièce). S’il y a quelque chose comme des « responsables structuraux » de la violence, les gate-keepers médiatiques en font assurément partie. Avec au surplus cette ironie amère que ceux qui ont fermé tous les degrés de liberté du système, ne laissant plus ouverte que l’alternative de la chape ou de l’explosion, sont ceux-là mêmes qui viennent faire la leçon outragée quand « ça explose ».

Forcément cette presse de gauche de droite, puisque c’est par définition à la presse de gauche que revenait de créer les espaces organisés de la critique et par là les conditions de possibilité de la symbolisation politique, cette presse-là, passée à droite et démissionnaire de sa fonction historique, tombe au dernier degré de l’embarras quand il lui faut faire face à de telles éruptions de colère. On voit d’ici la balance de précision où a été pesé l’éditorial de Libération, qui s’efforce de tenir ensemble la condamnation des « inadmissibles violences » et la compassion pour les salariés restructurés, qui va même jusqu’à parler de « la violence des plans sociaux » (3) mais pour soigneusement éviter, dans le parfait équilibre des violences symétriques, de prendre le moindre parti net, essence du joffrinisme qui a pour seule ligne directrice le louvoiement, la conciliation apparente des inconciliables – mais le parti pris réel, car il y en quand même bien un, quoique inavouable quand on s’accroche ainsi à son étiquette de « gauche » alors qu’on est finalement aussi à droite, le parti pris foncier pour l’ordre social présent, jugé bon dans sa globalité, sans doute perfectible de ci de là, mais grâce au ciel le rosanvallonisme ou le pikettisme sont là pour nous fournir les rustines.

Voilà donc ce que jamais on ne lira nettement dans Libération ni dans aucun de ses semblables : que cette image des deux hauts cadres en liquette est un symptôme de plus, après beaucoup d’autres restés ignorés, d’un monde à changer d’extrême urgence. Que, faute de toute solution politique d’un tel changement, solution que des organes comme Libération se sont appliqués à empêcher d’advenir, cette image est au total porteuse d’espoir : car c’est l’image du corps social qui, par ses propres moyens, commence à sortir de son tréfonds d’impuissance, qui n’a plus peur de la tyrannie du capital. On ne lira pas non plus dans Libération que les détails de la situation n’ont pas grande importance, ni le salaire des pilotes ni l’état financier d’Air France, car, dans l’époque qui est la nôtre, l’important est le salariat qui relève la tête, quelle qu’en soit la fraction, l’exemple ainsi donné aux autres, et que ceci est un bon signe. On n’y lira pas enfin que Manuel Valls est le méta-voyou, celui qui non seulement prend le parti des voyous, mais traite de voyous les victimes des voyous.

Le parti du capital

Au vrai c’est toute la droite générale, celle qui va du PS à l’UMP, organes médiatiques inclus, qui, dans un spasme réflexe a refait son unité, comme toujours quand un événement à fort pouvoir de classement la soumet de nouveau à l’épreuve – référendums européens, conflits sociaux durcis, etc. Bien sûr, dans la droite générale, il y a la composante honteuse, qui préférera s’abstenir de paraître. A côté des habituels L’Opinion, Le Figaro, Les Echos, Le Parisien, dont les unes sont toutes plus gratinées les unes que les autres, la presse de droite complexée fait courageusement la sienne sur un écrivain suédois disparu – abstention qui a malheureusement tout le poids d’un parti. Le parti pris d’un certain parti, qui est ce parti informel de l’ordre social capitaliste, parti agglomérant bien sûr des partis politiques au sens classique du terme, on a dit lesquels, mais également tous ceux qui concourent activement à sa reproduction symbolique, économistes, éditorialistes, faux intellectuels, à commencer par ceux qu’on pourrait appeler les objecteurs cosmétiques, spécialistes de la critique secondaire, passionnés de l’inessentiel, stratèges de l’évitement (4) , en tout cas tous bien occupés à fermer le champ du pensable, pour donner comme impensable que les choses soient fondamentalement autres qu’elles ne sont.

C’est qu’en effet, de ceux qui installent les structures à ceux qui les font tourner en passant par ceux qui les déclarent nécessaires (quand ils ne les disent pas admirables), tout ça fait du monde ! Un parti de fait. Le parti du capital. Car on peut bien appeler « parti du capital » l’ensemble de ceux qui approfondissent le règne du capital, qui s’abstiennent de lui opposer la moindre critique sérieuse, et qui barrent résolument la route à ceux qui auraient le projet de le faire. Le parti du capital va donc bien au-delà des seuls capitalistes, mais se scandalise uniement lorsque des têtes se relèvent.

Pour ce grand parti informel, nul doute que les images d’Air France n’ont rien que de glaçant. C’est qu’elles lui tendent le miroir de son devenir possible : en parti de la liquette, grand rassemblement des candidats à la guenille car, avéré l’inexistence des solutions institutionnelles d’endiguement à froid du capital et de son emprise totalitaire sur la société, la probabilité des solutions à chaud va croissant chaque jour. À ce stade d’ailleurs, ça n’est même plus une question de préférence ou de jugement : c’est une question entièrement positive. Quoi qu’on en pense, la tyrannie, la maltraitance que rien n’arrête, finissent toujours, privées de régulation externe et incapables de contenir leur propre tendance interne à l’abus, par franchir un de ces seuils invisibles où la peur des maltraités se retourne en fureur. Il ne faudra pas venir chialer ce jour-là qu’il y a du verre brisé et « d’inadmissibles violences » comme dirait l’éditorialiste de Libération. Car quand le couvercle de la cocotte ne peut plus que sauter, il saute ! Et les vrais coupables sont ceux qui ont installé la gazinière, monté le feu, et célébré la nouvelle cuisine.

Dernière station avant l’autoroute

Battue par trois décennies de néolibéralisme, la société en arrive à un point à la fois de souffrance et d’impossibilité où la question de la violence en politique va devoir se poser à nouveaux frais, question tabouisée par excellence et pourtant rendue inévitable au point de faillite de tous les médiateurs symboliques où nous sommes. Les galéjades habermassiennes de « l’agir communicationnel » paraissant maintenant pour ce qu’elles sont – une illusion de démocratie discursive recouvrant les rapports de force réels, la surdité arrogante des dominants et l’imposition sans appel de leur ordre (on ne s’étonnera pas qu’elles soient régulièrement célébrées dans Le Monde) –, le compte des solutions de transformation sociale réelle est vite fait. Comme s’il s’efforçait inconsciemment de rejoindre son concept, le parti de la liquette, fermant toute autre possibilité, crée la situation de l’épreuve de force. Il finira bien par l’avoir.

Epreuve de force et épreuve de vérité. Car la presse tombe le masque quand l’ordre de la domination capitaliste est réellement pris à partie, fut-ce très localement, et qu’il l’est de la seule manière que les dominés aient à leur disposition, puisque abandonnés de tous, sans le moindre espoir que leur parole soit portée ni dans le cénacle des institutions politiques ni dans l’opinion publique par un canal médiatique mentalement et financièrement inféodé, privés donc de tous les recours de la lutte symbolique, ils n’ont plus que leur bras pour exprimer leur colère.

On ne dira jamais assez combien c’est la réduction au dénuement symbolique qui jette les individus dans l’action physique – désymbolisée. Pas plus qu’on ne rappellera jamais assez que des hommes ou des femmes, qui n’ont somme toute que le désir de vivre paisiblement et de jouir d’une stabilité matérielle minimale, qui n’ont en réalité aucune préférence pour la lutte et encore moins pour la violence, car ils n’aspirent qu’à la tranquillité, ces hommes et ces femmes, donc, ne sortent de leurs gonds que parce que quelque chose, ou quelqu’un, les en a fait sortir.

C’est peut-être une économie générale de l’offense qui commence à se manifester ici, dans laquelle il n’y aura pas à payer que l’état objectif de la violence sociale capitaliste, mais également, petit supplément qui fait parfois les grandes révolutions, cette inimitable touche d’arrogance ajoutée par les dominants aux structures de leur domination. Et c’est vrai que le parti du capital, futur parti de la liquette, n’en aura pas manqué. Depuis les rires gras de l’assistance patronale de Royaumont entendant de Juniac briser quelques « tabous » de son cru, comme le travail des enfants ou l’emprisonnement des grévistes, jusque, dans un autre genre, aux selfies rigolards venant couronner des années de consciencieux efforts pour expliquer aux peuples européens dévastés par l’austérité qu’ils l’avaient bien cherchée (5) .

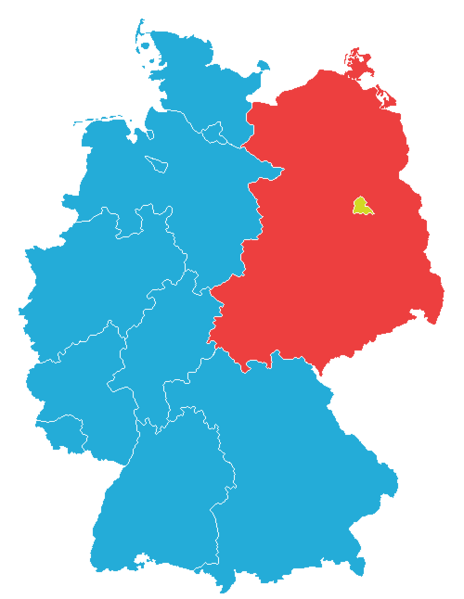

Quand la loi a démissionné, les dominants ne connaissent qu’une force de rappel susceptible de les reconduire à un peu de décence : la peur – encore elle. C’est bien celle que leur inspirait le bloc soviétique qui les a tenus à carreaux pendant les décennies fordiennes. À des individus que le sens de l’histoire n’étouffe pas, la chute du Mur et l’effacement du mouvement communiste n’ont rien signifié d’autre qu’« open bar ». Dans cette pensée dostoïevskienne du pauvre, ou plus exactement du nouveau riche, « si le communisme est mort, alors tout est permis ». L’instance externe de la peur effondrée, et l’instance interne de la contention – le pouvoir politique – passée avec armes et bagages du côté des forces qu’elle avait à contenir, la peur ne retrouvera plus d’autre origine que diffuse et immanente : elle viendra du bas – du bas qui se soulève.

Les dévots qui se sont engagés corps et âme dans la défense d’un ordre ignoble et forment sans le savoir l’avant-garde de la guenille, sont encore trop bêtes pour comprendre que leur faire peur en mots – ou bien en tartes à la crème – est la dernière solution pour leur éviter de connaître plus sérieusement la peur – dont ils ne doivent pas douter qu’elle viendra, aussi vrai qu’une cocotte sans soupape finit par exploser. Aussi s’empresseront-ils d’incriminer les « apologètes de la violence » sans même comprendre que signaler l’arrivée au point de violence, le moment où, du fond de l’impasse, elle va se manifester, est le plus sûr moyen, en fait le seul, de forcer la réouverture de perspectives politiques, et par là d’écarter l’advenue de la violence.

Frédéric Lordon