2 avril 2015 – Les Grecs sont nombreux à Moscou ces temps-ci, en ce début de printemps. Durant les deux premiers jours de la semaine, on y trouvait un ministre de l’énergie et de la réforme industrielle (Panagiotis Lafazini) et un député de Syriza (Thanasis Petrakos) ; la semaine prochaine, le 8 avril, ce sera le sommet entre Tsipras et Poutine. On a vu (le 30 mars 2014) que Lafazini n’avait pas ménagé ses critiques contre “l’Europe allemande” avant son départ pour Moscou, comme pour bien faire mesurer l’enjeu de cette phase de la bataille.

Il ne s’agit pas d’une péripétie intérieure grecque de plus, ni même d’une péripétie Athènes-Bruxelles de plus. Cette fois, nous sortons du champ restreint de la crise gréco-européenne pour atteindre le champ international incluant au moins la Russie, et peut-être plus … Ou plutôt, devrions-nous dire, que les évènements eux-mêmes et la pression qu’ils exercent sur le “champ restreint de la crise gréco-européenne” conduisent eux-mêmes à cet élargissement. Même si le sommet Tsipras-Poutine est prévu depuis un certain temps, les évènements et la pression qu’ils exercent forcent à faire de ce sommet un événement d’élargissement de la crise. Les évènements parlent.

Par ailleurs, d’autres péripéties contribuent à cet élargissement, et nous pensons particulièrement à une intervention de Zbigniew Brzezinski, le 25 mars. Il n’est pas certain que cette intervention soit des plus habiles, et dans tous les cas elle montre que l’obsession de certains, – dans ce cas l’obsession de Brzezinski pour la crise ukrainienne et contre la Russie, – contribue à cet “élargissement” de la crise Athènes-Bruxelles d’une façon indirecte et sans doute involontaire mais importante. Brzezinski a dit son inquiétude à propos du rôle de la Grèce dans l’OTAN, notamment dans le cas où l’OTAN devrait avoir à prendre des décisions en rapport avec la crise ukrainienne et le rôle particulièrement détestable que le bloc BAO, et Brzezinski dans cette occurrence, attribuent à la Russie selon l’emportement que leur impose le déterminisme-narrative. (Nous avions évoqué très généralement cette question des rapports de la Grèce de Tsipras avec l’OTAN le 31 janvier 2015 et les préoccupations US plus récemment, parce que la très habile Nuland avait, déjà avant Brzezinski mais en toute discrétion, levé le lièvre [voir le 18 mars 2015].)

… Donc, selon Le Point du 25 mars 2015, voici Brzezinski exposant ses préoccupations complètement nourries à lanarrative du bloc BAO sur les intentions agressives de la Russie : «La Grèce, amie de la Russie, pourrait retarder voire “paralyser” par son veto la réponse de l’Otan à une violation de sa défense collective, estime Zbigniew Brzezinski, l’une des voix influentes de la politique étrangère américaine. Après l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie risque de jeter son dévolu sur la Moldavie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, après quoi les Baltes et la Pologne, pays membres de l’Alliance atlantique, pourraient “devenir une cible”, a déclaré M. Brzezinski dans une interview mercredi au quotidien polonais Dziennik Gazeta Prawna.

»L’article 5 de l’Otan prévoit une réponse collective de l’Alliance à toute agression contre l’un de ses 28 membres. “Mais au sein de l’Otan, diverses procédures sont en vigueur, dont le principe de l’unanimité. Cela veut dire que l’Otan pourrait être paralysée pendant un certain temps, ne serait-ce que par la Grèce qui est une amie de la Russie et qui dispose bien sûr d’un droit de veto”, a-t-il expliqué. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras est attendu le 8 avril à Moscou où Athènes cherche un soutien face à ses problèmes économiques…»

C’est grande pitié de voir un esprit du calibre de celui de Brzezinski, quoi qu’il en soit de ses conceptions qui sont toutes entières au service du système de l’américanisme, se laisser emporter par cette obsession en évoquant l’hypothèse grotesque d’une agression de la Russie contre un pays de l’OTAN ; et, ce faisant sous la forme d’une maladresse bien réelle du point de vue de son propre parti, mettant sur la place publique la possibilité d’une collusion entre la Grèce et la Russie… A parler tout haut d’une chose à laquelle certains pensaient tout bas ou ne réalisaient même pas, et cela lorsqu’on est une voix parée d’une grande autorité comme l’est Brzezinski, on donne à cette chose une substance qu’elle n’avait pas mais qui est peut-être, on le réalise alors, sa propre “vérité de situation”. C’est-à-dire que l’intervention de Brzezinski a largement contribué, comme nous le remarquions plus haut, à transformer la crise grecque dans son strict cadre européen en une crise dynamique qui rejoint le cadre général de la crise haute regroupant la crise ukrainienne et la crise majeure des relations entre le bloc BAO et la Russie, voire entre le bloc BAO et l’axe Russie-Chine avec tout ce qu’il y a derrière (le regroupement de facto antiSystème de l’OCS, des BRICS, etc.). Tsipras n’en demandait peut-être pas tant, – ce point-là reste à débattre, – mais les évènements décident à cet égard.

Du coup, les hypothèses sur la possibilité d’un arrangement entre la Grèce et la Russie (ou la Russie + d’autres) se renforcent. Là encore, la force des évènements joue son rôle, et aussi les pressions du système de la communication ; aux éléments dans ce sens qu’on a déjà vus, on ajoutera celui de l’intransigeance de Bruxelles, de l’UE, qui ne cesse de se manifester depuis janvier dans le cours des négociations avec la Grèce. Cette intransigeance absolument conforme à l’arrogance et aux certitudes des dirigeants européens absolument dogmatiques, et à la discipline teutonne de l’“Europe allemande” par ailleurs, conduit à exiger une capitulation complète de Tsipras, poussant ainsi le gouvernement grec dans une position de plus en plus intenable, avec cette seule option d’une capitulation complète qui peut avoir des répercussions catastrophiques pour lui (Tsipras et son gouvernement) au niveau intérieur. Dans ce cas, une échappée sérieuse vers Moscou pourrait passer du stade d’une menace tactique sans intention de réalisation, pour peser dans la négociation avec Bruxelles, à une stratégie de changement de paradigme en bonne et due forme.

Phil Butler, de Russia Insider, est l’un de ceux qui jugent inéluctable un rapprochement stratégique de la Grèce et de la Russie. Américain spécialiste des médias et des relations publiques, de plus en plus actif au niveau du commentaire économico-politique, Butler suit les questions européennes (euro et le reste) et la crise grecque depuis longtemps. Le 18 mars 2015, il était encore incertain sur la possibilité d’une coopération entre la Grèce et la Russie, tout en considérant qu’il s’agissait d’une ouverture nouvelle qui ne manquait pas d’attrait :

«… This Speigel Online report frames the sitution fairly well if Russia and Greece do come to some agreement in April. Zero Hedge was spot on early in the new Greek adminitration’s strategy in framing the Greek attitude at least. The point there being, with nothing much left to lose and no love lost between Greece and the EU, Russia could play out as the white knight for a country that was dealt a deadly economic blow. In the end however, all the experts are speculating today. What matters now is the last up card in this back and forth portrait of wheeling and dealing. On Russia’s side? Well, this Pew Research Poll says the Greek people favor Russia over the EU 2 to 1. Looking at this report, it’s also clear Russia’s reputation is not as bad as the American perspective suggests. Even after a massive negative media onslaught these last 14 months the world tone on Russia is as equally postive as it is negative. This is actually fabulous if you’re Putin and being assailed.

»In the end it all comes down to Greece’s leaer though. As a politician, Tsipras could do a lot worse than giving his people what they ask for.»

Le 1er avril 2015, le ton a clairement changé. Le commentaire de Butler prend une dimension géopolitique fondamentale, alors qu’il affirme sans hésiter que ce n’est pas la seule Russie qui est dans ce jeu. Effectivement, Butler tient pour acquis que les Russes et les Chinois se sont entendus pour faire à la Grèce des offres de coopération générale au sens le plus large qui dépasse largement le seul domaine économique, notamment avec une dimension géopolitique passant par la livraison d’armements, offres qui devraient s’avérer bien plus intéressantes que tout ce que la Grèce peut attendre de sa position au sein de l’UE, et au sein de l’OTAN également. Butler reprend donc son commentaire en l’élargissant aux perspectives à long terme, qu’elles soient économiques et stratégiques, comme s’il avait pris connaissance du commentaire de Brzezinski et qu’il en avait tiré la conclusion que la Grèce ne peut plus prétendre à demeurer dans l’OTAN, et n’a plus intérêt à le faire… Ainsi annonce-t-il des perspectives offertes par Poutine à Tsipras “que Tsipras ne pourra pas refuser” ; et terminant son analyse par la prédiction qu’il faut s’attendre à d’importantes nouvelles et spéculations, le 9 avril, lendemain du sommet Tsipras-Poutine («Expect a big play in the news April 9th»).

«…On April 8th Greece is set to become the most valuable piece of real estate among NATO nations. The people there having suffered long because of corruption inside and outside their borders, they’ve nothing to lose, no love lost for Germany or her NATO companions. In fairness, Greeks adore no nation so much as their own. I expect Vladimir Putin and China’s Xi Jinping have already set their minds as to what the “offer” will be. Having already agreed to join China’s Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) on April 14, Russia will in all likelihood make Tsipras a deal he cannot refuse. Some combination of massive Chinese money investment, a Gazprom deal from Russia of equivalent value, and Greece will be back in the game sans NATO, the euro, and worries about defense spending.

»Not many of the investors (except for Boeing, Raytheon, and others) who flocked to read the first of my stories (metrics tell me interest in Greece intense) are aware Greece spends more [Note : en % du PIB bien entendu] than all but one of the 27 NATO countries after the United States. By the way, the US, Germany, and France are the beneficiaries of Greece’s arms expenditures, so a chunk of the country’s current budget goes to defense contractors. No doubt news of this creates even more of an austerity sore for Greek taxpayers. Where the metal meets the meat in Moscow, I’d be dully surprised if Putin’s finance people did not advise Greece to take every advantage, then to default and return to the drachma, at which time Russia and China could easily escalate the currency buying into Greek endeavors. After all, the Obama administration’s easing off Goldman Sachs, when that firm’s involvement in the Greek crisis has yet to be resolved, leaves Tsipras’ situation as a “catch-as-catch-can ” choice.

»After all is said and done, since when is cheating and defaulting on obligations a crime these days? Greece can earn €300 billion in one day, and another €300 billion in Gazprom gas, China capital, and Russian arms deals (Mr. Lavrov gives hints) to shortchange western manufacturers. Add in free flights from Moscow and St. Petersburg for the tourist season, and Greece could be the richest country in eastern Europe before summer’s end. Who could really blame the Greek people? American bankers double dipping, German arms dealers recouping revenue from EU bailouts, 30 percent unemployment and Germans here calling the Greeks “lazy” slackers? My only question is “when” will Portugal, Spain, and Italy tell Frankfurt and Washington to bugger off.

»In all seriousness, given the current situation in the United States, the UK, and in the EU debt wise, it seems clear “the west” cannot bid higher than China and Russia for Greece’s affections. The EU is in no position to either bail out Greece, or to contest Moscow in courting favor. The United States’ catastrophic foreign policy failures since 9/11, a debt bubble set to explode at home, and civil problems that would cripple any other country leave Washington scrambling to plug holes in the NATO alliance and the geostrategic limbo to come. The politicians in Washington not only have the world in a fix, but the American people are poised blindfolded on a fiscal cliff. David Stockman, former director of the Office of Management and Budget for President Ronald Reagan, says America is so addicted to debt a catastrophe is imminent. Experts from real estate legend Donald Trump to best selling author Robert Wiedemer have predicted as recently as this month a “bust” somewhere in between catastrophic and total collapse for the US economy.

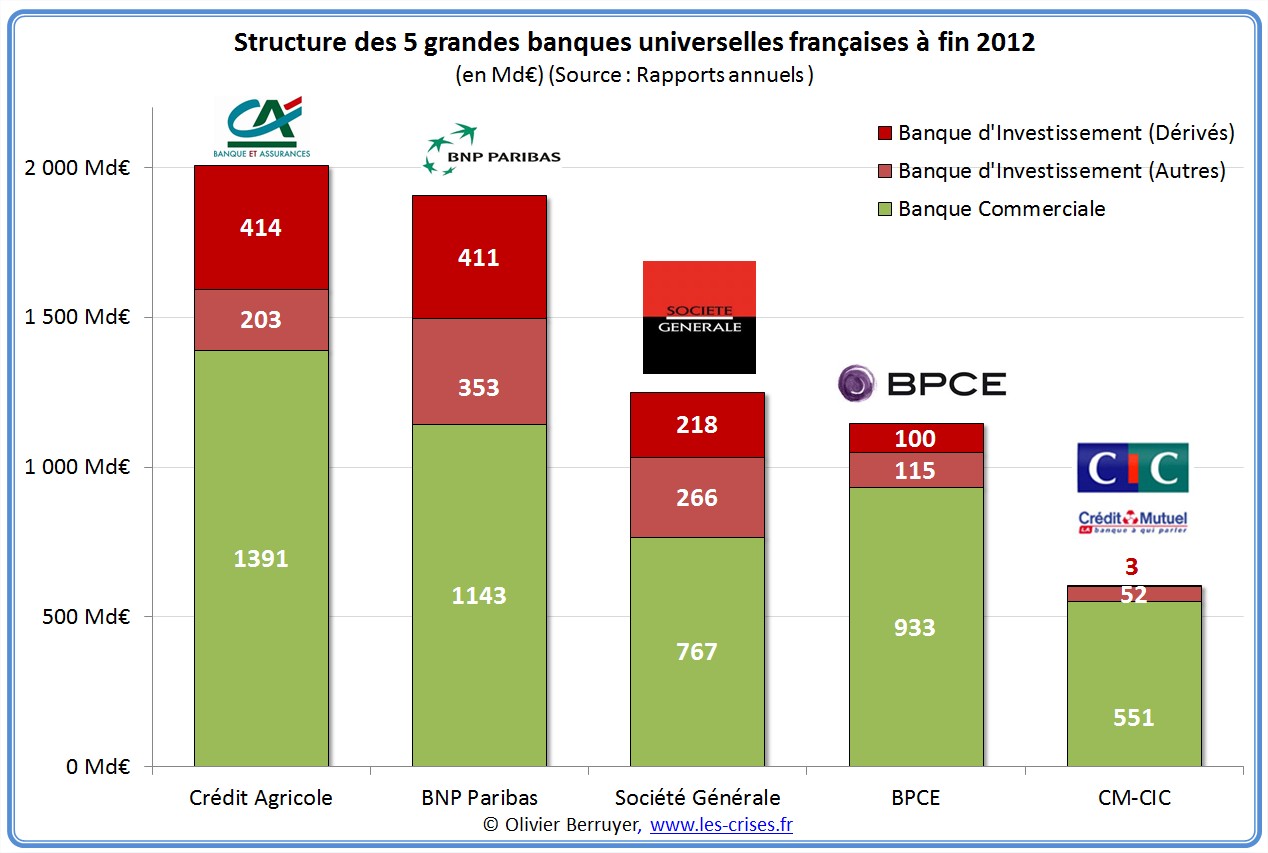

»All these variables and more weigh on Greece’s leader, the chorus of EU principals, and Washington looking on as the Russo-Greek summit awaits in Moscow. I was reading just now a sentient piece about Greece being able to seize opportunity in these critical times. Ideas like a Greek-Cypriote doctrine of common defense, “The New Grand Strategy of Greece and its Mediterranean Geostrategic Imperatives” by Alexander Th. Drivas, emerge as a new construct for the Greek people. It seems pertinent right here to point out Greece is actually a good investment for Putin, or anybody for that matter. The chart below shows the situation with deposits still higher than before the hyper inflated years that led to the country’s crash. An infusion of business in Greece can surely fund full recovery, especially if the country changes currency and affiliations. I’m no economists, but I know Russia’s fiscal experts have not overlooked the potential.

»It is also no insignificant that Russian Foreign Minister mentioned at a recent meeting with Greek Foreign Minister Nikos Kotzias the Orthodox religious ties Russia and Greece share. To quote Lavrov: “In 2016, there will be another important anniversary: 1,000 years of a Russian monastic presence on Mount Athos – commemorative events have been planned.”»

Baril de poudre, mèche et allumette

L’on peut suivre ou répudier l’enthousiasme de Butler, mais l’on ne peut nier qu’effectivement la crise grecque, confrontée pour l’instant à un blocage au sein de l’UE du à l’intransigeance de la bureaucratie bruxelloise qui n’offre à la Grèce que la “porte de sortie” d’une capitulation complète, est effectivement en train d’évoluer pour sortir de ce cadre strictement européen et économico-financier qui était le sien jusqu’alors. La rencontre Tsipras-Poutine, avec le tintamarre de communication qui va l’accompagner, dans l’occurrence pesante sinon hystérique de l’extrême tension entre la Russie et le bloc BAO, ne peut en aucun cas être une rencontre de routine ou une rencontre de faux-semblant. La communication étant ce qu’elle est, cette rencontre sera nécessairement un événement politique, où nombre de commentateurs-Système verront la marque d’une trahison insupportable de Tsipras.

Le résultat de la communication sera alors d’ajouter effectivement, mais officiellement cette fois, cette dimension politique et même stratégique que Butler décrit. A partir de là, la crise grecque échappe à la seule problématique européiste, aux pleurnicheries des partisans de l’Europe appuyés sur l’intransigeance des doctrinaires de Bruxelles. A partir de là, la crise grecque n’est plus une “affaire de famille” (européenne) mais l’illustration d’une famille (européenne) désunie sinon déjà brisée, dont les membres épars se sentent dégagés des liens d’allégeance, et dont certains sont amenés à voir ailleurs s’ils y sont, – au moins aussi bien, sinon mieux … Et Lavrov d’ajouter : “mais nous sommes orthodoxes, vous et nous, c’est-à-dire de la même famille après tout ; et l’année prochaine nous célébrerons le millénaire du Mont-Athos, berceau de cette ‘famille’”. Cela vous a une autre allure que la mine coupante du président de la Commission Juncker, le texte du Traité de Lisbonne ou les perspectives du TTIP transatlantique qui vous enchaîne à une superpuissance parasitaire en train de couler.

A partir de là, effectivement, les évènements prennent en charge la crise grecque, signifiant par là que leur dynamique elle-même n’est plus la conséquence de décisions politiques mais s’impose comme l’énergie directrice, et tend elle-même alors à imposer des décisions. Les acteurs deviennent trop nombreux pour qu’on puisse espérer faire une prévision, ce qu’on a fait jusqu’ici dans les négociations entre Athènes e Bruxelles … On voit alors combien cette ligne rectiligne tracée entre l’arrivée de gouvernement Tsipras et les décisions de juillet tend à se briser, et justement à échapper à ce schéma où l’on voulait enfermer la crise grecque.

Si effectivement cette logique s’impose, si effectivement la visite de Moscou libère la crise grecque de son carcan bruxellois/berlinois pour devenir une vraie crise internationale, alors on se trouvera devant une situation inédite, une véritable “première”. Pour la première fois, une affaire purement européenne, et qu’on espérait conserver comme purement européenne parce que le linge sale se lave en famille et que cela permet de faire rentrer dans le range les récalcitrants, pour la première fois “une affaire purement européenne” serait extraite, on dirait presque “exfiltrée” en termes militaires, du cadre européen où l’on entendait l’y conserver.

La “magie” de l’Europe se trouve dans une sorte de logique concentrationnaire : vous y entrez mais vous ne pouvez plus prétendre en sortir, même si vous en avez formellement le droit, parce que l’Europe est quelque chose qui ne peut pas reculer, qui ne peut pas accepter que “l’un des siens” puisse envisager de la quitter, parce qu’une fois que vous avez goûté au paradis européen vous n’avez pas l’autorisation de vouloir vous en extirper sous prétexte que ce paradis c’est l’enfer. Si c’est pourtant le cas, alors tout s’ébranle, tous les soupçons sont permis jusqu’à celui du paradis devenu enfer, tout est remis en question, jusqu’à la vertu du dogme postmoderniste et de la global governance, jusqu’à l’existence de Dieu en un sens… C’est certainement pour cette raison, bien plus à notre sens que pour des raisons monétaires, budgétaires, d’endettement, qu’il faudrait attendre des remous considérables si effectivement se dessinait quelque chose d’inéluctable du côté des Grecs.

… Et “remous considérables”, certes, parce qu’il s’agit des Russes. Tout le potentiel extraordinaire de diabolisation, de haine, de narrative faussaire et d’épuisement des psychologies que le bloc BAO a amassé face à la Russie-Poutine et à l’encontre de la Russie-Poutine, va peser d’un poids terrible sur la rencontre. Il va faire naître, ce potentiel, des supputations extraordinaires, des hypothèses fantastiques, qui nous conduiront bien loin que la dette et les calculs d’épicier des bureaucrates à-la-Juncker inspirés par les banquiers… Et encore n’a-t-on pas mentionné directement la panique soudaine, la colère terrible, l’anathème tonitruant qui vont naître du côté de l’OTAN quand on s’apercevra, la gorge soudain étranglée, le canon à moitié sorti de son étui que l’un des membres de la distinguée organisation, “l’un des leurs” malgré tout, s’en va batifoler, c’est-à-dire comploter intimement, avec l’Ennemi numéro un, avec le voleur de Crimée et le boucher du Donbass. (Et bien sûr tout cela n’est concevable que parce qu’il s’agit de la Grèce et que chacun sait bien, au fond de lui, que la Grèce est dans une situation telle, avec un gouvernement sur qui pèse le poids terrible de ses engagements alors que l’on ne lui offre que la possibilité de capituler, qu’elle pourrait effectivement être tentée par une aventure ou l’autre, et que cette rencontre avec le diable c’est justement l’opportunité d’une de ces aventures.)

Pour l’instant, nous n’avons, nous, rien d’autre à proposer que cette perspective de communication autour des 8-9 avril, mais nous découvrons en énonçant la chose que ce n’est rien de moins qu’un cas tout simplement fondamental. Et il est alors bien vrai qu’il faut s’attendre à un véritable choc lorsque l’événement aura lieu, et que ce choc sera générateur de nombre d’attitudes aujourd’hui imprévisibles et même paraissant improbables. Dans cette sorte d’occurrence, on ne peut anticiper la force du choc psychologique de la chose accomplie par simple connaissance de la perspective anticipée de l’accomplissement de la chose. Encore sommes-nous dans une situation où nombre d’acteurs-commentateur, qui vivent en général au jour le jour, au rythme de la communication de cette étrange époque, ne se sont pas encore vraiment aperçus de ce qui se préparait, sans parler de supputer à propos de ce qui pourrait se passer…

Ainsi, chemin faisant, sommes-nous conviés à nous apercevoir que la crise grecque, qui est un baril de poudre avec une mèche, n’est pas à la seule disposition des pouvoirs totalitaires, arrogants et irresponsables de Bruxelles. Il se trouve que les Russes auraient peut-être bien l’allumette qu’il faut et que Tsipras pourrait avoir l’esprit de laisser faire sans essayer de souffler pour éteindre.

Source : De Defensa, le 2 avril 2015.