Délire de fauxcialistes et réponse au délire du courageux JM Naulot…

==============================================================

Grèce: ne laissons pas M. Tsipras braquer les banques !, par les Gracques

La Grèce n’est pas écrasée par sa dette mais par sa politique économique. Lui céder sur l’ampleur de ses réformes serait encourager les stratégies d’extorsion d’autres Etats.

C’est vrai qu’ils ont été assez légers les Grecs sur les belles réformes néolibérales quand même… Il leur reste tant à faire encore pour atteindre le paradis promis…

Le FMI met en oeuvre la solidarité des nations, et même les plus pauvres y contribuent. Il est rarissime de ne pas y honorer ses engagements. Un membre de l’Union européenne, la Grèce, a pourtant rejoint la Zambie comme pays ayant retardé ses échéances ; et elle rejoindra peut être demain le Zimbabwe au ban des nations ayant fait défaut à la solidarité internationale. Cela mérite commentaire, en particulier pour corriger les fables que font circuler les spin doctors de la gauche radicale.

Il faudra surtout s’interroger sur le fait de savoir pourquoi le FMI a prêté de l’argent à un pays endetté à près de 200 %, ce qui est interdit par ses statuts….

Non, l’euro n’a pas « asservi » les Grecs. Il leur a au contraire donné les moyens de la souveraineté,

Les socialistes, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait…

et leur a permis pendant 15 ans d’endetter à des taux aussi bas que les Allemands un Etat qui avait déjà fait défaut quatre fois en deux siècles.

1/ Et ils sont contents en plus !!!!! Ils trouvent ça bien !!!! Enorme “regardez, sans l’euro, ils n’auraient pas pu s’endetter !!!”

2/ L’Allemagne, c’est bien cet État qui a fait défaut en 1807, 1812, 1813, 1814, 1932, 1939, 1953 et 1990 ? (Sources ici et là)

Mais ils ont gaspillé cette chance.

Quels crétins… Notez, tous les pays de la zone ont gaspillé “l’euro la chance” à part l’Allemagne, mais comme c’était le but…

Plutôt que de moderniser leur économie pour la rendre compétitive et d’investir dans l’infrastructure d’un Etat,

Mais comment font-ils “sans État” pour avoir un taux de prélèvements fiscaux supérieur à celui de l’Irlande ou de l’Espagne ?

ils ont distribué prébendes et revenus, sans que la productivité ne s’améliore

c’est pas chez nous qu’on verrait ça ma bonne dame…

ni que la croissance vienne d’autre chose que de la consommation.

Euuuuh, c’est pas la définition du modèle occidental ça ?

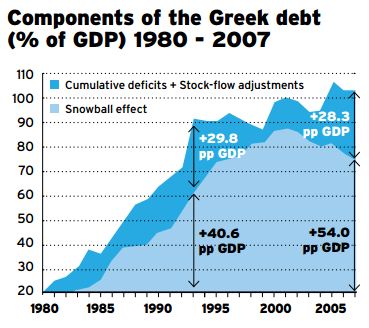

Cela a entrainé des déficits budgétaires et des paiements inconnus dans l’histoire en temps de paix : à la veille de la crise, jusqu’à 10% du PIB de déficit budgétaire primaire, hors charge de la dette, jusqu’à 15% de déficit budgétaire total, et de 10 à 20% de déficit des paiements courants.

Ben merci l’euro, non ?

Les marchés financiers ont commis la faute de financer trop longtemps ces déficits.

Attention, un “marché” ça fait des “fautes” maintenant…

Leur perte n’a pas été couverte entièrement par les contribuables puisqu’ils ont dû revendre leurs créances au secteur public avec 40 à 50% de décote lors de la restructuration de 2011. On peut débattre de savoir si c’était assez, mais ce n’est pas rien.

100 % aurait réglé une bonne partie du problème non ?

Les contribuables européens ne sont pas intervenus seulement pour sauver leurs banques. Si l’argent de la troïka n’avait été utilisé que pour racheter les créances passées, les Grecs, qui n’avaient plus accès au crédit, auraient dû réduire leur déficit primaire de 10% du PIB à zéro non pas en quatre ans, mais en une semaine. La troïka a aussi apporté de l’argent frais pour financer les déficits grecs le temps qu’ils repassent sous contrôle. C’est un effort considérable, de plusieurs dizaines de points de PIB grec, que nous avons fait en sus des aides structurelles, pas pour nos banques, mais pour les Grecs. Et c’est un prêt qui doit être remboursé.

Ah on les a drôlement aidé, mais ils doivent tout rembourser jusqu’au moindre centime…

Bienvenue dans la solidarité européiste…

Et sinon, la Martinique et la Lozère, ils remboursent quand mes aides fiscales ?

Certes, l’ajustement a été brutal. Pour qu’il le fût moins, il aurait fallu que le contribuable européen apporte encore plus d’argent frais.

“Certes…”

Pas du tout, il suffisait qu’il ne demande pas grand chose tant que l’économie n’avait pas redémarré…

Et même s’il a ramené dix ans en arrière le revenu grec, il n’a fait que remettre en ligne les dépenses avec les recettes, les salaires avec la productivité, c’est à dire le niveau de vie avec le niveau de développement, sous réserve des aides structurelles consenties par l’Union.

Oui il a effacé (trop) les effets de la “drogue euro”

Les comptes étaient en train de s’équilibrer et la croissance de repartir, quand les Grecs ont approuvé le mandat que le gouvernement rouge-brun de M.Tsipras se faisait fort de mener à bien: augmenter les revenus, revenir aux déficits primaires, avant même charge de la dette, et les faire payer par une extorsion d’argent frais européen, par la menace et le chantage.

COLLECTOR Cette phrase immonde.

Du pur rose-brun.

Pour que ce mandat soit clair, les Grecs ont d’ailleurs depuis arrêté de payer leurs impôts, y compris sur le capital, et retiré leur argent des banques, ce qui force la Banque Centrale Européenne à envoyer des liquidités tous les jours. Quant au gouvernement, il ne règle plus aucune facture que les salaires et les retraites, ce qui bloque son économie. Et il attend que les Européens cèdent…

Merci en effet à la BCE de bien vouloir couper les aides au plus vide – et qu’on affronte la vérité…

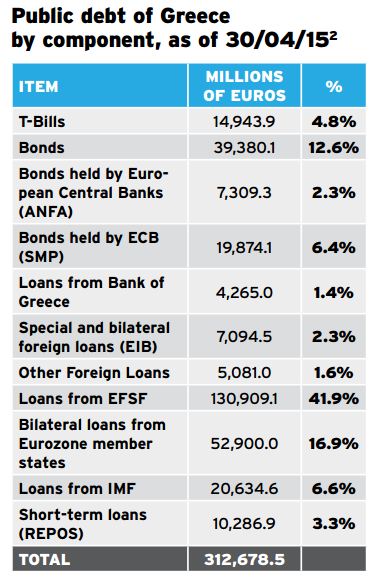

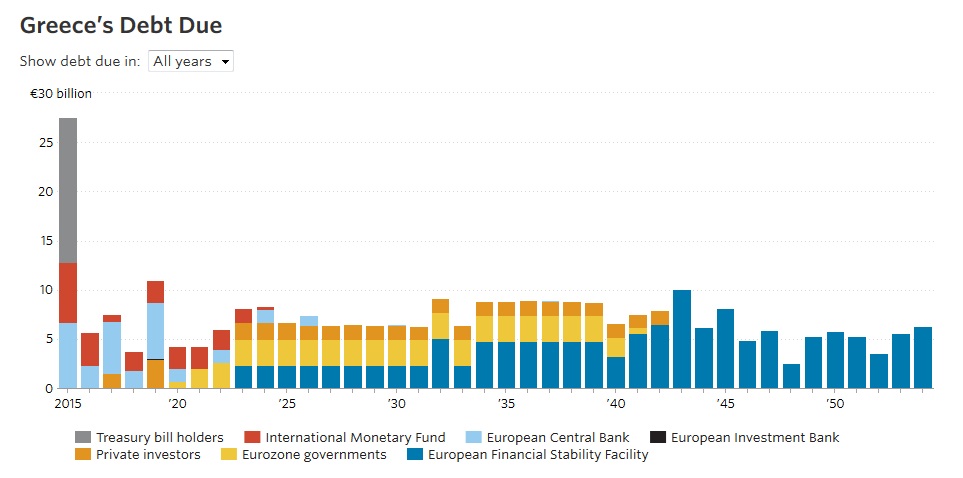

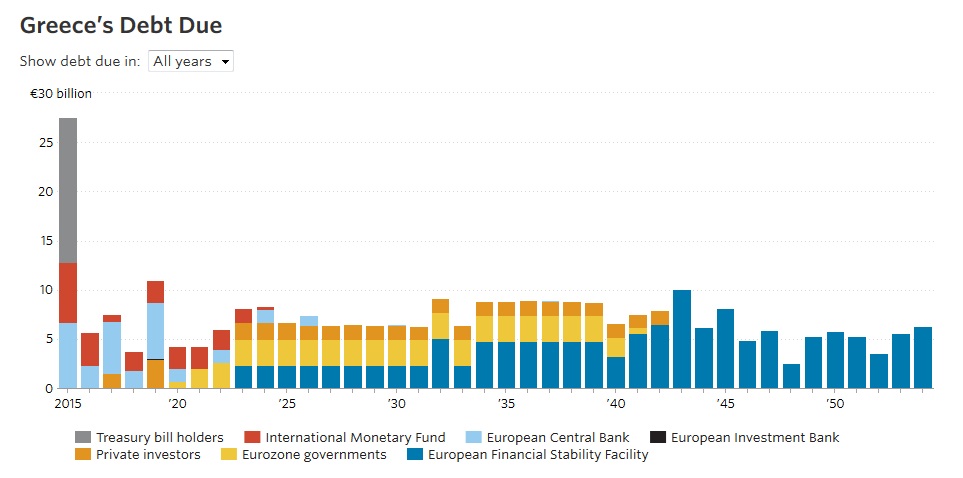

On dit la Grèce écrasée par sa dette. C’est faux. Sa dette est d’un montant nominal très élevé en proportion du PIB, mais elle est restructurée à des taux proches de zéro, et l’essentiel n’est pas dû avant des décennies.

C’est quoi en effet 27 Md€ cette année ?

Elle n’a payé l’an dernier, en proportion de son PIB, qu’autant que la France et moins que l’Italie. Les créanciers publics ne lui demandent pas de s’acquitter de sa vieille dette, celle de 2011, dont ils savent bien qu’elle ne sera pour l’essentiel pas remboursée de nos vivants [sic.]. Ils ne lui demandent que de dégager un peu d’excédent pour rendre peu à peu la « new money » ajoutée depuis 2011, en commençant par le FMI, qui est aussi l’argent du Sénégal et du Bengladesh. Ce qui écrase la Grèce, ce n’est pas sa dette, c’est sa politique économique, ses déficits, son économie de rente, l’incapacité de l’Etat à y lever l’impôt.

Déficit public total de la Grèce 2014 : -3,5 % du PIB

Déficit public total de la France 2014 : -4 % du PIB

Donnons donc des leçons…

Ce que veut la Grèce, c’est une « union de transfert » où le montant des transferts n’est décidé ni par le Parlement européen, ni par les Parlements des pays contributeurs, mais par le Parlement grec qui enverrait sa facture tous les ans en fonction de ses besoins. Malgré toute la contribution que les Grecs ont eu à l’invention de la démocratie, ce n’est pas ainsi que marche un système démocratique.

Bien sur c’est que demandent les Grèce – ils sont précis et objectifs ces gusses…

Et puis donnons bien des leçons de démocratie #referendum2005

Une « union de transfert » ne peut pas être fondée sur le chantage; et même si elle était organisée, elle ne serait pas dans l’intérêt des pays dont le revenu par tête est supérieur à la moyenne, comme la France.

Ben ils ne sont plus fédéralistes bizarrement ces Crasses ?

Pour parvenir à ce résultat, l’arme de la Grèce est simple: menacer ses partenaires européens de provoquer une déflagration financière contagieuse qui menace toute l’union monétaire et toute l’économie européenne. C’est là qu’elle surestime sa main. Certes, le maintien de la Grèce en Europe a une valeur stratégique, en particulier dans le contexte de la politique russe actuelle.

Bats ton Russe tous les jours – si toi tu ne sais pas pourquoi, lui il sait…

Certes, la sortie d’un membre de la zone euro, même d’un membre qui n’aurait jamais dû y entrer, serait un mauvais précédent à moyen terme, qui devra nous inciter à renforcer la gouvernance de la zone et la solidarité avec les pays du Sud vertueux.

Ben je croyais qu’on n’y avait pas intérêt si on est au dessus de la moyenne ???

Ah pardon, il y a de la “vertu” là…

Mais nous ne sommes plus en 2011, et la contagion n’aura pas lieu: les autres pays du Sud vont beaucoup mieux, la BCE achète massivement leurs obligations, ce qui prévient une spéculation sur leur dette. Et la dette grecque n’est plus connectée au secteur privé, de sorte qu’elle ne peut pas être le Lehman Brothers de la prochaine crise.

Oui, c’est sûr, et comme la Grèce n’a pas de quoi faire sauter 2 fois la BCE, on est tranquille…

Les Européens sont face à un dilemme. Ils ne peuvent pas céder, juste retarder encore un peu le remboursement de la « new money » de 2011 en réduisant les objectifs d’excédent primaire. Mais ils ne vont pas apporter de l’argent frais pour maintenir un déficit primaire de l’Etat grec et soutenir un système de retraite plus généreux en proportion des revenus que celui de tous les autres pays européens.

Oui c’est sur qu’il est très “généreux en proportion des revenus”, vu que les revenus ont fait – 25 %…

Le magnifique système de retraite grec : moyenne des pensions 880 € ; 40 % des pensions < 500 € ; 80 % des retraites < 1 000 €…

Car le risque de contagion grec n’est plus financier. Il est politique. Le projet Syriza est celui de tous les populistes : c’est celui de Podemos, du mouvement 5 étoiles comme du Front National.

Par chance, ce n’est pas le PS ou l’UMPLR qui serait populiste…

La lâcheté, qui peut s’habiller de géopolitique, peut inciter à céder à la Grèce, qui est petite, un PIB inférieur à la quinzième ville chinoise. Mais céder à la Grèce encouragerait des Etats plus importants à élire des gens qui proposent les mêmes stratégies d’extorsion. Cela cela mettrait en danger tout ce que l’Europe a construit depuis 50 ans.

Le champs de ruines là ?

On n’obtiendra pas du salarié slovaque qu’il cotise pour que le retraité grec gagne plus que le retraité slovaque…

Ni du français pour le retraité allemand…

“L’Europe, c’est la paix…”

D’où la tragédie qui se déroule sous nos yeux: M.Tsipras est un braqueur de banque qui menace de tout faire sauter -lui et son peuple avec- sans réaliser que ses otages- les autres pays du Sud – ont été déjà exfiltrés. Bien sur, on négocie avec lui, on lui dit des mots polis, on essaie de le ramener à la raison. Mais il est hors de question qu’il parte avec la caisse. Et c’est tant mieux.

Bon ben, aucun risque alors !

“L’Europe, c’est la paix…”

Ne pas céder sera douloureux. Syriza aura le choix entre renier son mandat, ce que cette majorité aura du mal à assumer, ou entraîner son pays dans une spirale mortifère. D’abord, il faudra fermer les banques, comme à Chypre, puisque la faillite de l’Etat grec les rendra insolvables, ce qui privera les pauvres de leurs économies -les autres les ont déjà retirées-, et ramènera l’économie à l’âge du troc.

Et du cannibalisme même. Comme en Russie en 1998.

Puis il faudra, tout en laissant circuler les euros, payer fonctionnaires et retraités avec des assignats qui s’échangeront 50% en dessous de leur valeur en euros, ce qui plaira aux théoriciens de la « monnaie commune », mais réduira les revenus des intéressés bien au delà de ce que demande le FMI, pendant que le secteur privé continuera à être payé en euros.

Eh oui, mais l’intéressant sera de voir ça dans 5 ans…

Ou bien on appellera ces assignats « drachmes » et on les fera émettre par une banque centrale à la botte : là, la Grèce sortira vraiment de l’euro. Mais la contrainte se reportera alors de l’équilibre budgétaire sur l’équilibre extérieur. Qui voudra être payé en drachmes ?

Les Grecs, comme avant ?

Et où les Grecs trouveront-ils des devises pour payer les importations puisqu’ils exportent peu, que leur défaut les privera de crédit et que leurs actifs publics à l’étranger seront saisis ( comme par exemple les avions d’Olympic airways)? Au bout de cette route, la Grèce devra aussi quitter l’Union, sans doute en échange d’un pourboire humanitaire. Pas seulement parce que c’est ce que disent les Traités. Mais surtout parce que ses voisins auront du mal à tolérer la liberté de circulation des personnes avec un Etat failli, incapable de contrôler ses frontières extérieures; ni celle des marchandises avec une monnaie en dévaluation sauvage.

Cette dégringolade, où qu’elle s’arrête- et il faut espérer que ce soit le plus tôt possible -coûtera bien plus cher à la Grèce que ce que demande le FMI. Son seul intérêt sera de montrer aux peuples ce que donnent les recettes populistes, et ce n’est pas à l’avantage des Grecs, car une fois la spirale engagée, ce ne sera plus l’intérêt des autres pays européens d’amortir la chute. On peut former le souhait que le peuple grec réagira quand il touchera du doigt la catastrophe. Il demandera alors des comptes aux rouges-bruns. Ce jour là, mais ce jour là seulement, il faudra que l’Europe sache être généreuse.

Vivement qu’on puisse demander des comptes aux roses-bruns…

Les Gracques sont un groupe informel d’anciens hauts fonctionnaires socialistes

#la-vieillesse-est-un-naufrage

Comme ils sont retraités, pourquoi l’anonymat ?

Source : Les Echos, 15/6/2015

===========================================

(Oh, tiens, un ancien député socialiste (à gauche)…)

===========================================

Grèce : non à une Sainte-Alliance en zone euro !, par JM Naulot

D’anciens hauts fonctionnaires socialistes, se faisant appelés « Les Gracques », ont lancé une charge violente contre les dirigeants grecs, dans une tribune publiée le 15 juin, dans « Les Echos ». Les signataires souhaitent, dans le fond, la capitulation du pays face à l’Union européenne.

Utiliser l’anonymat présente l’avantage de permettre aux signataires d’un article d’exposer librement le fond de leur pensée, des idées que l’on n’oserait peut-être pas exposer autrement. Au bas de la tribune intitulée « Grèce: ne laissons pas M. Tsipras braquer les banques ! » dans « Les Echos » du 15 juin, il est précisé que les signataires (« Les Gracques ») sont « d’anciens hauts fonctionnaires socialistes ». Une précision utile car, à la lecture de ce pamphlet contre la Grèce, on aurait pu croire qu’ils venaient plutôt d’un univers conservateur.

Croisade contre la Grèce

De quoi est-il question dans cette tribune ? D’une véritable croisade contre la Grèce et ses dirigeants. D’entrée de jeu, la Grèce est comparée à la Zambie et au Zimbabwe ! Les Grecs ont dû apprécier cette belle manifestation de solidarité au moment où ils sont confrontés à une terrible épreuve. Militer avec ferveur pour la cause européenne justifie-t-il que l’on méprise l’autre lorsqu’il ne vous ressemble pas, lorsqu’il ne vote pas comme vous ?

Quelle faute ont donc commis les Grecs pour être à ce point tournés en ridicule ? Ils « ont élu Syriza, avec le mandat d’augmenter les revenus et de revenir aux déficits en les faisant payer par les Européens ». Au nom d’une Europe que l’on aimerait uniforme, sur un modèle bien précis (« ces visages familiers » chers à M. Juncker), on abîme ainsi l’idée européenne, on donne un grand coup de canif dans ce qui est l’essence même de la démocratie, le droit de choisir ses dirigeants.

Alexis Tsipras, « un braqueur »

La critique ne porte pas seulement sur le droit à l’alternance. Il porte sur le fonctionnement même de la zone monétaire européenne : « La Grèce veut une union de transferts où son Parlement enverrait sa facture tous les ans »… Doit-on rappeler à ceux qui défendent l’euro sans réserve que sans une union de transferts, identique à celle qui existe entre l’Etat de New-York et celui de Californie, l’euro ira de crise en crise ? Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, l’a rappelé récemment : « Il ne peut y avoir de survie de la zone euro sans transferts des pays riches vers les faibles ». On ne peut être favorable à l’euro et ne pas en accepter les contraintes.

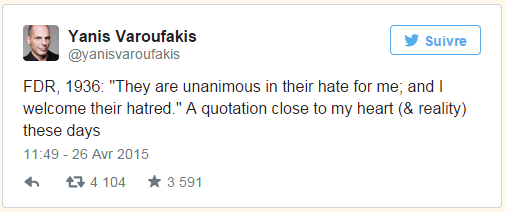

Vient alors l’aveu sur les raisons profondes de cette fébrilité guerrière : « Céder à la Grèce encouragerait les stratégies d’extorsion dans les autres Etats ». Rien de moins ! M. Tsipras est un « braqueur » ! En quelque sorte, l’objectif est d’obtenir progressivement la reddition des dirigeants grecs, c’est-à-dire le reniement de leurs engagements électoraux, pour éviter que le vote du peuple grec ne fasse tache d’huile dans une grande partie de la zone euro. Suit une description apocalyptique des malheurs qui attendent la Grèce si cet appel à la reddition n’était pas entendu : distribution d’assignats, retour à l’économie de troc, dévaluation sauvage, expulsion de l’Union européenne…

Une Sainte-Alliance aggraverait la crise

S’il fallait à nouveau démontrer qu’une monnaie unique entre Etats souverains est un exercice compliqué, cette tribune des « Gracques » en serait une bonne illustration. N’en déplaise aux signataires, quelle que soit l’évolution de la crise grecque, même en cas de sortie de l’euro, la solidarité européenne devra être au rendez-vous. La Grèce est au cœur de l’Europe. Les Etats créanciers ont imposé pendant cinq ans une politique qui a conduit à l’effondrement du produit national et au gonflement de la dette ; ils ont leur part de responsabilité dans la crise.

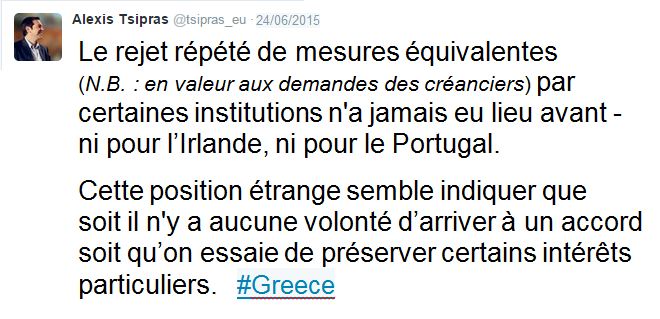

Les sommets européens ne traitent pas l’essentiel, l’annulation d’une partie de la dette et la compétitivité de l’économie grecque. Transformer la gouvernance de la zone euro en une Sainte-Alliance destinée à réprimer toute tentative de politique économique alternative de gouvernements démocratiquement élus, en Grèce ou ailleurs, ne pourra qu’aggraver la crise que traverse l’Europe.

Jean-Michel Naulot est un ancien banquier et l’auteur de « Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien » (Seuil, 2013).

Source : Les Echos, le 23 juin 2015.

Le FMI met en oeuvre la solidarité des nations, et même les plus pauvres y contribuent. Il est rarissime de ne pas y honorer ses engagements. Un membre de l’Union européenne, la Grèce, a pourtant rejoint la Zambie comme pays ayant retardé ses échéances ; et elle rejoindra peut être demain le Zimbabwe au ban des nations ayant fait défaut à la solidarité internationale. Cela mérite commentaire, en particulier pour corriger les fables que font circuler les spin doctors de la gauche radicale.

Non, l’euro n’a pas « asservi » les Grecs. Il leur a au contraire donné les moyens de la souveraineté, et leur a permis pendant 15 ans d’endetter à des taux aussi bas que les Allemands un Etat qui avait déjà fait défaut quatre fois en deux siècles. Mais ils ont gaspillé cette chance. Plutôt que de moderniser leur économie pour la rendre compétitive et d’investir dans l’infrastructure d’un Etat, ils ont distribué prébendes et revenus, sans que la productivité ne s’améliore ni que la croissance vienne d’autre chose que de la consommation. Cela a entrainé des déficits budgétaires et des paiements inconnus dans l’histoire en temps de paix: à la veille de la crise, jusqu’à 10% du PIB de déficit budgétaire primaire, hors charge de la dette, jusqu’à 15% de déficit budgétaire total, et de 10 à 20% de déficit des paiements courants.

Les marchés financiers ont commis la faute de financer trop longtemps ces déficits. Leur perte n’a pas été couverte entièrement par les contribuables puisqu’ils ont dû revendre leurs créances au secteur public avec 40 à 50% de décote lors de la restructuration de 2011. On peut débattre de savoir si c’était assez, mais ce n’est pas rien.

Les contribuables européens ne sont pas intervenus seulement pour sauver leurs banques. Si l’argent de la troïka n’avait été utilisé que pour racheter les créances passées, les Grecs, qui n’avaient plus accès au crédit, auraient dû réduire leur déficit primaire de 10% du PIB à zéro non pas en quatre ans, mais en une semaine. La troïka a aussi apporté de l’argent frais pour financer les déficits grecs le temps qu’ils repassent sous contrôle. C’est un effort considérable, de plusieurs dizaines de points de PIB grec, que nous avons fait en sus des aides structurelles, pas pour nos banques, mais pour les Grecs. Et c’est un prêt qui doit être remboursé.

Certes, l’ajustement a été brutal. Pour qu’il le fût moins, il aurait fallu que le contribuable européen apporte encore plus d’argent frais. Et même s’il a ramené dix ans en arrière le revenu grec, il n’a fait que remettre en ligne les dépenses avec les recettes, les salaires avec la productivité, c’est à dire le niveau de vie avec le niveau de développement, sous réserve des aides structurelles consenties par l’Union.

Les comptes étaient en train de s’équilibrer et la croissance de repartir, quand les Grecs ont approuvé le mandat que le gouvernement rouge-brun de M.Tsipras se faisait fort de mener à bien: augmenter les revenus, revenir aux déficits primaires, avant même charge de la dette, et les faire payer par une extorsion d’argent frais européen, par la menace et le chantage. Pour que ce mandat soit clair, les Grecs ont d’ailleurs depuis arrêté de payer leurs impôts, y compris sur le capital, et retiré leur argent des banques, ce qui force la Banque Centrale Européenne à envoyer des liquidités tous les jours. Quant au gouvernement, il ne règle plus aucune facture que les salaires et les retraites, ce qui bloque son économie. Et il attend que les Européens cèdent…

On dit la Grèce écrasée par sa dette. C’est faux. Sa dette est d’un montant nominal très élevé en proportion du PIB, mais elle est restructurée à des taux proches de zéro, et l’essentiel n’est pas dû avant des décennies. Elle n’a payé l’an dernier, en proportion de son PIB, qu’autant que la France et moins que l’Italie. Les créanciers publics ne lui demandent pas de s’acquitter de sa vieille dette, celle de 2011, dont ils savent bien qu’elle ne sera pour l’essentiel pas remboursée de nos vivants. Ils ne lui demandent que de dégager un peu d’excédent pour rendre peu à peu la « new money » ajoutée depuis 2011, en commençant par le FMI, qui est aussi l’argent du Sénégal et du Bengladesh. Ce qui écrase la Grèce, ce n’est pas sa dette, c’est sa politique économique, ses déficits, son économie de rente, l’incapacité de l’Etat à y lever l’impôt.

Ce que veut la Grèce, c’est une « union de transfert » où le montant des transferts n’est décidé ni par le Parlement européen, ni par les Parlements des pays contributeurs, mais par le Parlement grec qui enverrait sa facture tous les ans en fonction de ses besoins. Malgré toute la contribution que les Grecs ont eu à l’invention de la démocratie, ce n’est pas ainsi que marche un système démocratique. Une « union de transfert » ne peut pas être fondée sur le chantage; et même si elle était organisée, elle ne serait pas dans l’intérêt des pays dont le revenu par tête est supérieur à la moyenne, comme la France.

Pour parvenir à ce résultat, l’arme de la Grèce est simple: menacer ses partenaires européens de provoquer une déflagration financière contagieuse qui menace toute l’union monétaire et toute l’économie européenne. C’est là qu’elle surestime sa main. Certes, le maintien de la Grèce en Europe a une valeur stratégique, en particulier dans le contexte de la politique russe actuelle. Certes, la sortie d’un membre de la zone euro, même d’un membre qui n’aurait jamais dû y entrer, serait un mauvais précédent à moyen terme, qui devra nous inciter à renforcer la gouvernance de la zone et la solidarité avec les pays du Sud vertueux. Mais nous ne sommes plus en 2011, et la contagion n’aura pas lieu: les autres pays du Sud vont beaucoup mieux, la BCE achète massivement leurs obligations, ce qui prévient une spéculation sur leur dette. Et la dette grecque n’est plus connectée au secteur privé, de sorte qu’elle ne peut pas être le Lehman Brothers de la prochaine crise.

Les Européens sont face à un dilemme. Ils ne peuvent pas céder, juste retarder encore un peu le remboursement de la « new money » de 2011 en réduisant les objectifs d’excédent primaire. Mais ils ne vont pas apporter de l’argent frais pour maintenir un déficit primaire de l’Etat grec et soutenir un système de retraite plus généreux en proportion des revenus que celui de tous les autres pays européens. Car le risque de contagion grec n’est plus financier. Il est politique. Le projet Syriza est celui de tous les populistes : c’est celui de Podemos, du mouvement 5 étoiles comme du Front National. La lâcheté, qui peut s’habiller de géopolitique, peut inciter à céder à la Grèce, qui est petite, un PIB inférieur à la quinzième ville chinoise. Mais céder à la Grèce encouragerait des Etats plus importants à élire des gens qui proposent les mêmes stratégies d’extorsion. Cela cela mettrait en danger tout ce que l’Europe a construit depuis 50 ans. On n’obtiendra pas du salarié slovaque qu’il cotise pour que le retraité grec gagne plus que le retraité slovaque…

D’où la tragédie qui se déroule sous nos yeux: M.Tsipras est un braqueur de banque qui menace de tout faire sauter -lui et son peuple avec- sans réaliser que ses otages- les autres pays du Sud – ont été déjà exfiltrés. Bien sur, on négocie avec lui, on lui dit des mots polis, on essaie de le ramener à la raison. Mais il est hors de question qu’il parte avec la caisse. Et c’est tant mieux.

Ne pas céder sera douloureux. Syriza aura le choix entre renier son mandat, ce que cette majorité aura du mal à assumer, ou entraîner son pays dans une spirale mortifère. D’abord, il faudra fermer les banques, comme à Chypre, puisque la faillite de l’Etat grec les rendra insolvables, ce qui privera les pauvres de leurs économies -les autres les ont déjà retirées-, et ramènera l’économie à l’âge du troc. Puis il faudra, tout en laissant circuler les euros, payer fonctionnaires et retraités avec des assignats qui s’échangeront 50% en dessous de leur valeur en euros, ce qui plaira aux théoriciens de la « monnaie commune », mais réduira les revenus des intéressés bien au delà de ce que demande le FMI, pendant que le secteur privé continuera à être payé en euros.

Ou bien on appellera ces assignats « drachmes » et on les fera émettre par une banque centrale à la botte : là, la Grèce sortira vraiment de l’euro. Mais la contrainte se reportera alors de l’équilibre budgétaire sur l’équilibre extérieur. Qui voudra être payé en drachmes ? Et où les Grecs trouveront-ils des devises pour payer les importations puisqu’ils exportent peu, que leur défaut les privera de crédit et que leurs actifs publics à l’étranger seront saisis ( comme par exemple les avions d’Olympic airways)? Au bout de cette route, la Grèce devra aussi quitter l’Union, sans doute en échange d’un pourboire humanitaire. Pas seulement parce que c’est ce que disent les Traités. Mais surtout parce que ses voisins auront du mal à tolérer la liberté de circulation des personnes avec un Etat failli, incapable de contrôler ses frontières extérieures; ni celle des marchandises avec une monnaie en dévaluation sauvage.

Cette dégringolade, où qu’elle s’arrête- et il faut espérer que ce soit le plus tôt possible -coûtera bien plus cher à la Grèce que ce que demande le FMI. Son seul intérêt sera de montrer aux peuples ce que donnent les recettes populistes, et ce n’est pas à l’avantage des Grecs, car une fois la spirale engagée, ce ne sera plus l’intérêt des autres pays européens d’amortir la chute. On peut former le souhait que le peuple grec réagira quand il touchera du doigt la catastrophe. Il demandera alors des comptes aux rouges-bruns. Ce jour là, mais ce jour là seulement, il faudra que l’Europe sache être généreuse.

Les Gracques sont un groupe informel d’anciens hauts fonctionnaires socialistes

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021137279879-grece-ne-laissons-pas-m-tsipras-braquer-les-banques-1128409.php?qoY4C3G6syH6pVod.99